의도는 없어도 의미는 생긴다

입력 : 2022.10.27. 03:00 이은희 과학저술가

1859년 찰스 다윈의 <종의 기원>(On the Origin of Species)이 처음 세상 빛을 보았을 때, 누군가는 그 주장에 열렬히 옹호했지만, 그보다 더 많은 이들은 그의 주장에 동조하지 않는 것을 넘어 무시하고 반박하고 때로는 공격도 서슴지 않았다.

흔히 다윈의 진화론을 둘러싼 대립은 과학계와 종교계의 대립으로 보는 시각이 많지만, 과학자들이라 해도 다윈이 찾아낸 방식에 모두 동조한 건 아니었다. 마이바트도 그중 하나였다. 한때 다윈의 지지자로 스스로를 칭했던 마이바트는 1871년에는 다윈의 책에서 단어 하나만 교묘하게 바꾼 책인 <종의 기원에 대하여>(On the Genesis of Species)를 통해 다윈의 진화론을 공격한다. 다윈 진화론의 골자는 생물체에 일어나는 다양한 변이들 중에는 생물체의 생존율과 번식률을 아주 약간이나마 높이는 것들이 있을 수 있고, 이런 형질들이 세대를 걸쳐 누적되면서 생물체의 진화가 일어난다는 것이다.

하지만 마이바트는 이를 이해할 수 없다고 생각했다.

길고 멋진 깃털이 촘촘하게 박힌 날개는 조류의 가장 결정적인 특징이다.

하지만 새가 처음부터 이런 상태로 창조된 것이 아니라면, 새의 날개는 분명 처음부터 이런 모습은 아니었을 것이며, 그저 최초의 변이는 푸슬푸슬해지고 조금 더 길어진 털 몇 가닥이었을 수 있다. 그렇다면 이런 털의 사소한 변화가 과연 무슨 장점이 있어서 오랜 세월 변이가 누적될 만큼 오랫동안 자연의 선택을 받을 수 있었단 말인가.

게다가 사람의 팔에 아무리 깃털을 잔뜩 단다고 해도 사람이 날 수는 없듯이, 새가 날아오르기 위해서는 깃털과 날개뿐 아니라, 튼튼하고 강한 가슴 근육과 속을 비우고 공기를 채운 가벼운 뼈가 필요하다. 여기에 노폐물을 빨리 버려 몸을 최대한 가볍게 유지하는 총배설강 시스템과 산소 호흡의 효율이 높은 구획성 폐 구조 등 부수적인 변화들도 필요하다.

그런데 이런 다양하고도 커다란 변이들이 우연히 하나의 개체에서 모두 일어나 지금의 새가 될 수 있었을까. 이는 침팬지가 아무렇게나 자판을 눌러 우연히도 세익스피어의 문장들을 모두 써내는 것과 비슷할 정도의 희박한 확률이 아닐까.

얼핏 그의 주장은 일리가 있어 보인다.

그렇기에

마이바흐 외에도 많은 이들이 이 주장을 진화론을 공격하는 무기로 사용한 바 있다.

흥미로운 건 이런 공격에 대한 다윈의 반응이었다.

다윈은 마이바트의 주장을 무시하거나 공격하는 대신,

그의 의견에도 일리가 있다고 생각해 <종의 기원>의 이후 개정판에 이 주장을 언급하며 이런 말을 추가했다.

“자연선택은 유용한 구조의 초기 단계를 설명할 수 없다”라고.

처음부터 깃털은 날기 위한 목적으로 진화된 것은 아니다.

변이에는 목적도 의도도 없다. 그저 일어났을 뿐.

그렇게 우연한 돌연변이로 바뀐 털은 활공이 아니라, 보온성, 내한성, 발수성, 특정한 색 등 여러 가지 다른 이유로 생존에 도움이 되었을 수 있다. 혹은 그저 별다른 이상이 없는 무해한 변이였기에 특별히 제거되지 않았을 수도 있었을 것이다.

그러던 것이 변이가 누적되면서 형질이 뚜렷해지면, 새로운 기능이 추가될 수도 있다.

우연히 사람들이 발길에 차이는 돌멩이들을 길가로 치워놓았던 것이 시간이 지나면서 돌이 쌓이고 탑이 올라가면서 성스러운 제의 장소로 변모할 수 있는 것처럼 말이다.

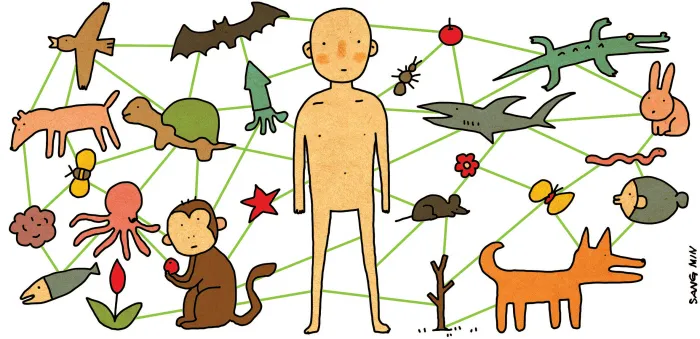

변이는 목적을 가지고 진화하지 않았으나, 생물체는 그렇게 만들어진 결과에 의미를 부여하고 최대한의 유용성을 추출해 사용하는 것을 마다하지 않는다.

이에 고생물학자 닐 슈빈은 자신의 저서 <자연은 어떻게 발명하는가>를 통해

생명의 진화사는 인과적이고 창의적이며 신비한 과정이 아니라, 온통 시행 착오와 표절과 도용으로 채워져 있으며 어떻게든 가진 것을 최대한 이용해 얼기설기 엮으면서도 살아남고자 애썼던 과정이라 주장하기도 한다.

애초에 생명체는 현명한 설계자가 아니라, 악착같은 생존자에 가깝다.

인간이 자연을 관찰하고 거기에서 발견한 사실에 의미를 붙이고자 애쓰는 이유도 어쩌면 이와 같은 이유에서일지도 모른다.

생명은 그저 주어진 삶을 살아가고 있을 뿐이지만,

우리는 그들의 삶의 모습에서 조직화된 질서를 발견하고 탄복하기도 하고,

무질서한 어리석음에 탄식하기도 한다.

누군가는 승자독식의 비정함을 목도하고 좌절하는 현상에서,

다른 이는 상호공존의 따스함을 찾아내고 세상은 아직 살 만하다 외치기도 한다.

현상에 긍정적인 의미를 부여할 수 있는 건 결국 우리 자신이란 뜻이다.

'칼럼읽다' 카테고리의 다른 글

| 덧치페이 문화정착을 위해서 (0) | 2023.10.01 |

|---|---|

| 결핍을 모르는 이들의 결핍 (2) | 2023.09.30 |

| [김누리 칼럼] 문제는 킬러 교육이다 (0) | 2023.09.30 |

| 기억될 권리 (0) | 2023.09.30 |

| 닦아서 말할 줄 아는 어른들 (1) | 2023.09.30 |