부고장 알림 잦아지는 나이에 철학이란?

중년은 좋은 죽음 맞기 위한 준비 과정… ‘전략형 인생 서사’로 일상을 충실하게

등록 2025-04-12 16:45 수정 2025-04-18 10:19

게티이미지뱅크

부고장 알림은 중년의 일상이다. 부모를 비롯한 어르신이 떠나가실 나이인 탓이다.

시간이 갈수록 지인들 자신의 죽음을 알리는 부고도 잦아진다.

이럴 때마다 문득 자기에게도 죽음이 찾아들 수 있다는 생각이 깃들 터다.

죽음은 이미 몸에서 자리를 잡아가는 중이다.

흰머리와 주름이 늘어나며 여기저기가 아파오지 않던가.

그런데도 정색하고 죽음에 대비하는 중년은 많지 않다.

물론, 노후 자금이나 상속, 장례 비용 마련을 걱정하는 모습은 흔하다.

반면, 좋은 죽음을 맞기 위해 마음의 태세를 갖추려 노력하는 분은 드문 듯싶다. 죽음은 여전히 ‘내 일’이 아닌 듯해서다.

하지만 이제 당신의 인생 중반을 넘어섰다. 아마도 살아온 날보다 살아갈 날이 더 적으리라. 인생 전반부에 우리가 성장과 정점을 향해 솟아오르려 했다면, 이제 인생길은 죽음이라는 결론을 향해 나아가게 돼 있다. 그렇다면 중년에는 마땅히 좋은 죽음을 맞기 위한 준비 과정이 있어야 하지 않을까? 이는 남은 나날들을 행복으로 채우기 위해서도 무척 중요한 과업이다.

불안은 죽음에 대한 두려움에서 비롯한 공포

그렇다면 먼저 물어보자. 우리는 모두 죽을 운명이다. 따라서 죽음에 대한 두려움은 삶에 깊숙이 뿌리박혀 있다.

하지만 사람들은 대부분 이를 몸으로 느끼지는 못한다. 왜 그럴까? 셸던 솔로몬, 제프 그린버그, 톰 피진스키가 쓴 책 ‘슬픈 불멸주의자’에 나오는 공포관리이론(Terror Management Theory·TMT)에 따르면, 인간의 문명이 이에 대한 무서움을 은연중에 스러지게 하는 덕분이다.

우리는 죽음을 절대 이기지 못한다.

그래도 문명은 죽음을 멀리 밀어내거나, 마침내 이겨낼지도 모른다는 환상을 사람들에게 안긴다. 세상과 문명은 나보다 훨씬 크고 오래간다. 따라서 사회에 기여하고 이름을 얻는다면 나는 ‘영원히’ 기억될지도 모른다. 적어도 내가 죽어도 계속 이어질 세계를 위해 살아가는 동안에는 스러질 나의 운명은 좀처럼 떠오르지 않을 터다. ‘문화적 세계관’(Cultural worldview)에 기대어 죽음에 대한 공포를 희미하게 만드는 셈이다. 나아가, 자신이 소중히 여기는 사회나 가치의 체계에서 충분한 인정과 사랑을 누려 자존감(Self-esteem)이 높을 때도 죽음은 좀처럼 생각나지 않는다.

그러나 자기가 목숨처럼 여기는 일상과 세계가 위협받을 때, 그 속에서 나의 위치가 흔들릴 때는 어떨까?

우리는 한없이 불안에 휩싸인다. 공포관리이론에 따르면, 이 불안은 사실 죽음에 대한 두려움에서 비롯된 공포다.

인생의 끝에 있는 소멸은 결코 피하지 못한다.

문화적 세계관과 자존감이 이를 안 보이게 덮고 있을 뿐이다.

이마저 사라진다면 우리는 결국 죽을 운명이라는 사실과 오롯이 마주할 수밖에 없겠다.

셸던 솔로몬 외, ‘슬픈 불멸주의자’(흐름출판 펴냄)

투쟁형, 경쟁형, 전략형 인생 서사

그래서 우리는 문화적 세계관과 자존감이 흔들리지 않기 위해 만들어진 인생 서사(Life script)를 따라간다. 스토리에서 주인공은 세상의 중심이다. 주연배우의 역할이 의미와 가치가 없을 리 없다. 자기가 따르는 인생 대본 속에서 상상 속의 주인공으로 살아가는 이유다.

인생 서사는 투쟁형(Belligerent), 경쟁형(Emulator), 전략형(Striver)으로 나뉜다. (이 구분은 데이비드 어포스톨리코가 그의 저서 ‘경쟁의 심리학’에서 했던 구분을 따른 것이다.) 하지만 내가 쓰는 의미가 어포스톨리코의 투쟁형, 경쟁형, 전략형과 꼭 같지는 않다.

투쟁형은 사람들을 비극 속 주연배우로 살아가게 한다.

알코올 중독자는 술을 마시기 위해 속상한 일을 무의식중 찾곤 한단다. 투쟁형 인생들도 비슷하다. 이들은 인생이 실패할 수밖에 없는 이유를 은연중에 필사적으로 찾는다. 자기는 선하고 유능하지만, 잘못된 세상과 어려운 처지 탓에 불행할 수밖에 없다는 논리를 펴기 위해서다. 이렇게 그들은 정신 승리(?)를 통해 자존심을 지켜나간다.

경쟁형 서사를 따르는 이들은 성실하다.

잘나가는 이들처럼 되기 위해, 세상이 소중하게 여기는 것들을 얻으려고 치열하게 산다. 한마디로 ‘경쟁은 나의 힘’인 부류다. 하지만 이들의 삶에는 기쁨이 드물다. 앞서기 위해 아득바득할 때는 늘 뒤지는 듯해서 초조하고, 최고의 위치에 서서 가장 좋은 것을 손에 넣어도 여전히 헛헛하다. 이제 더 이상 무엇을 어떻게 해야 할지 모르는 탓이다. 그래서 새로운 목표를 정해 또다시 자신을 경쟁이 안기는 초조와 불안 속으로 몰아넣는다.

반면, 전략형 서사를 삶에 장착한 이들은 진정한 자존감을 갖춘 사람이다.

이들은 자기다운 삶을 이어가려고 애쓴다.

투수가 아무리 잘 던져도, 타자가 실력이 좋으면 안타나 홈런을 맞는다.

전략형 투수라면 그래도 개의치 않을 듯싶다.

자신은 열심히 자기 공을 던질 뿐이다. 더 완벽하게 공을 던지기 위해 애쓸 뿐, 타자나 실수를 거듭하는 야수들은 눈에 들어오지 않는다. 자기는 자기가 바꿀 수 있는 일만, 최선을 다해 이루려 한다. 그래서 이들에게 실패와 뒤처짐은 더 애써야 할 부분을 찾을 기회가 될 뿐이다.

오늘 죽는다 해도 의미 있는 일상

당신은 투쟁형과 경쟁형, 전략형 가운데 어느 인생 대본을 따르고 있을까? 투쟁형과 경쟁형이라면 중년 이후의 삶은 어두워질 터다. 먼저, 투쟁형은 스스로 만든 마음의 지옥에서 탈출할 생각이 없다. 그들은 이미 오랫동안 불행한 운명에 친숙해져 있지 않은가. 경쟁형은 갈수록 짙어지는 우울감에 힘들어한다. 청년 때와 같이 격렬하게 부딪히며 도전하지 못하는 자신의 노쇠한 모습이 한스럽다. 자기 삶의 의미를 지위와 가진 것에서 찾기에, 중요한 위치에서 점점 밀려나는 자신의 모습이 견디기 힘들다.

한편, 전략형의 서사를 따르는 이들은 여전히 흔들림 없이 자기 인생을 만들어가며, 삶은 노년으로 향할수록 꽃처럼 피어난다. 그들은 차분하고 자신감이 넘치면서도 겸손하다. 굳이 잘난 척하지 않아도 마음이 스스로에 대한 자부심으로 가득하기 때문이다.

70살이 된 첼리스트 요요마는 이렇게 말하곤 한다.

“저는 일이 있어서 기뻐요. 어딘가에서 저를 원하고 불러준다는 사실에 매일 감사함을 느낍니다.”

요요마는 최고의 첼로 연주자다. 전략형 인생이 어떤 모습인지를 잘 보여주는 사례라 할 만하다. 최고의 인생을 사는 이들은 하루하루를 충실하게 살아내며 스스로 삶의 가치를 가꾸어간다. 내일 지구가 멸망한다 해도, 오늘 죽는다 해도 이들의 일상에는 여전히 의미와 가치가 생생하게 살아 있다.

그렇다면 스스로에게 되물어보라.

“나는 실패를 변명하기 위한 방어 본능에 따라 살고 있는가, 내가 정말로 소중하게 여기는 인생을 가꾸기 위해 나아가고 있는가?” 이 물음에 대한 답이 어떻게 나오는지에 따라 그대의 후반부 인생은 크게 달라질 터다.

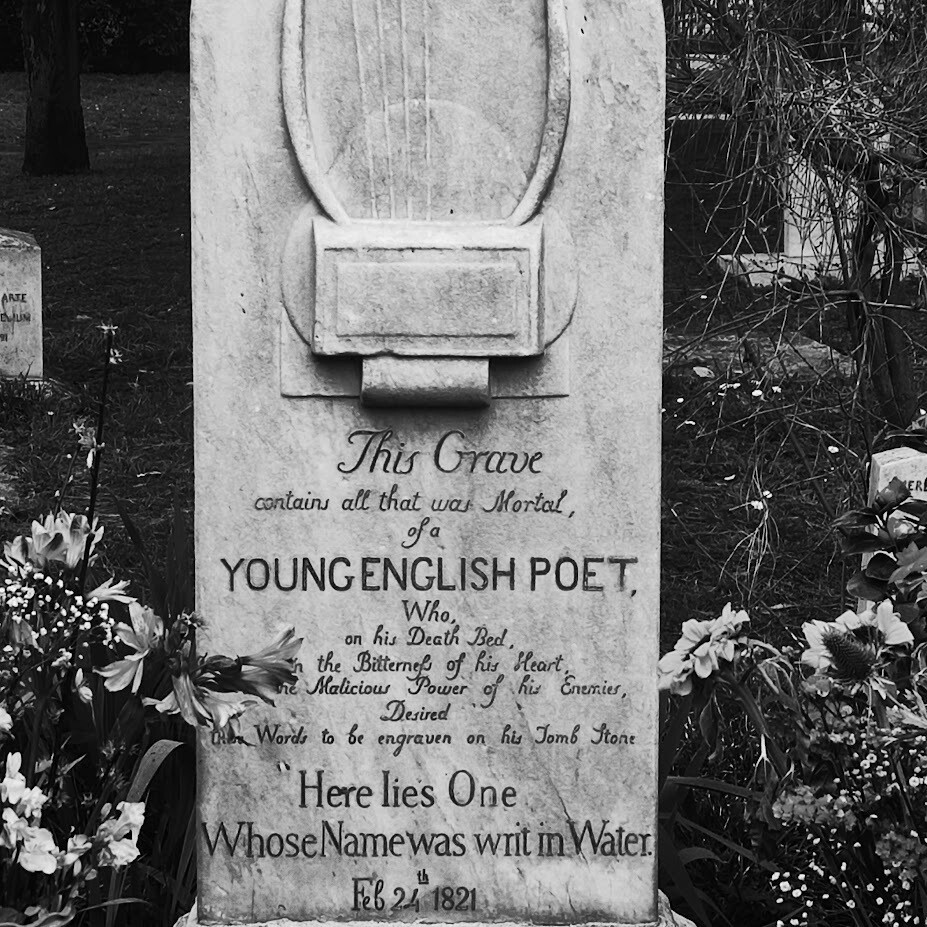

시인 존 키츠의 묘비. 위키미디어

자리를 비워줘야 다음 세대도 산다

전략형 서사를 따르는 이들은 시인 존 키츠의 묘비 문구처럼, “물 위에 이름을 새기듯” 살아간다.

일상에서 행복한 순간이 많을수록 삶 전체도 행복으로 물든다.

그래서 행복한 사람은 행복에 대해 묻지 않는다.

이미 행복이 당연하기 때문이다.

전략형으로 사는 이들이 그렇다.

물에 이름을 새기는 일은 허무하다.

아무리 공들여 써도 결국 글자는 금세 사라져버린다.

그래도 정말 좋은 글씨체를 갖추고 싶은 이에게 물 위에 손가락을 스치는 순간은 헛되지 않다. 글씨가 더 완벽해지도록 바꾸는 노력이 매 순간 오롯이 피어나는 덕분이다.

이럴 때 느낄 충실함과 뿌듯함이 내 삶의 시간을 더 많이 채울수록, 인생도 보람과 가치로 차오른다.

로마 시인 루크레티우스에 따르면, 우리는 모두 다음 세대가 자라나도록 죽어야만 할 운명이다. 우리가 자리를 비워줘야 그들도 자신들의 인생을 살 수 있지 않던가. 미래 세대도 주어진 시간 다 살면 우리 뒤를 따를 것이다. 우리 이전을 살았던 사람들 또한 이러했다. 그렇기에 인생은 결국 누구만의 것이 아니라 모두의 것이다.

중년인 그대는 다음 세대에 어떤 인생의 롤 모델이 돼야 할까?

주변을 둘러보면 참 잘 사는 중장년과 노년이 많다.

가진 것이 많지 않아도, 권력과 지위가 없어도 언제나 따뜻하고 편안하며 친절한 분들이다.

그들은 밝고 건강하게 하루하루를 즐겁고도 충실하게 채워나간다.

짧은 인생이 내 뜻대로 풀리지 못했을 수도 있다. 많이 이루지 못했을 수도, 좌절과 슬픔으로 가득했을 수도 있다. 그러나 여전히 하루하루를 충실하게 살며 좋은 사람이 되는 것은 가능하다. 철학은 ‘죽음의 기술’(Ars moriendi)이다. 공허 속으로 스러질 인생 속에서도 충실하게 의미와 가치를 피워내며 삶의 의미를 길러내는 지혜라는 의미다. 부디 철학의 혜안이 그대 중년의 일상을 꽃길로 이끌어주길. 그동안 ‘반백의 철학’을 사려 깊게 읽어주신 모든 독자님께 감사드린다.

안광복 서울 중동고 철학교사·철학박사

'칼럼읽다' 카테고리의 다른 글

| 몇살부터 노인인가요? (0) | 2025.04.23 |

|---|---|

| 윤여정의 커밍 아웃 (1) | 2025.04.22 |

| 보이그룹의 시대는 돌아올까? (1) | 2025.04.19 |

| 사람을 평가하는 일 (0) | 2025.04.18 |

| 신호등 없는 교차로, 누가 먼저 가야 하나 (0) | 2025.04.17 |